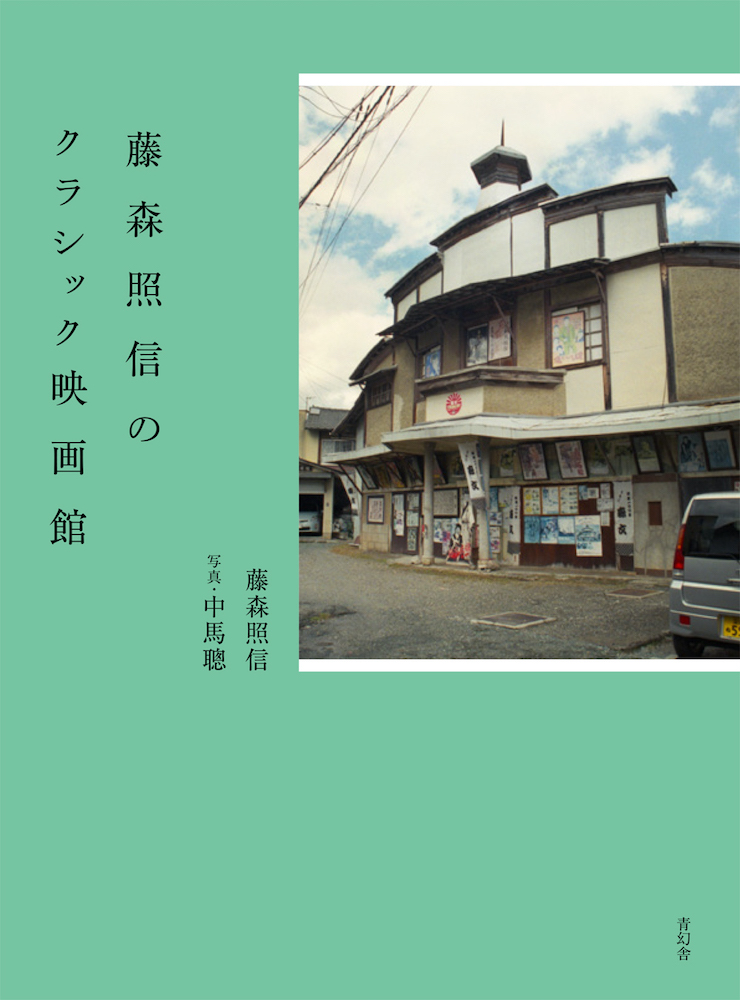

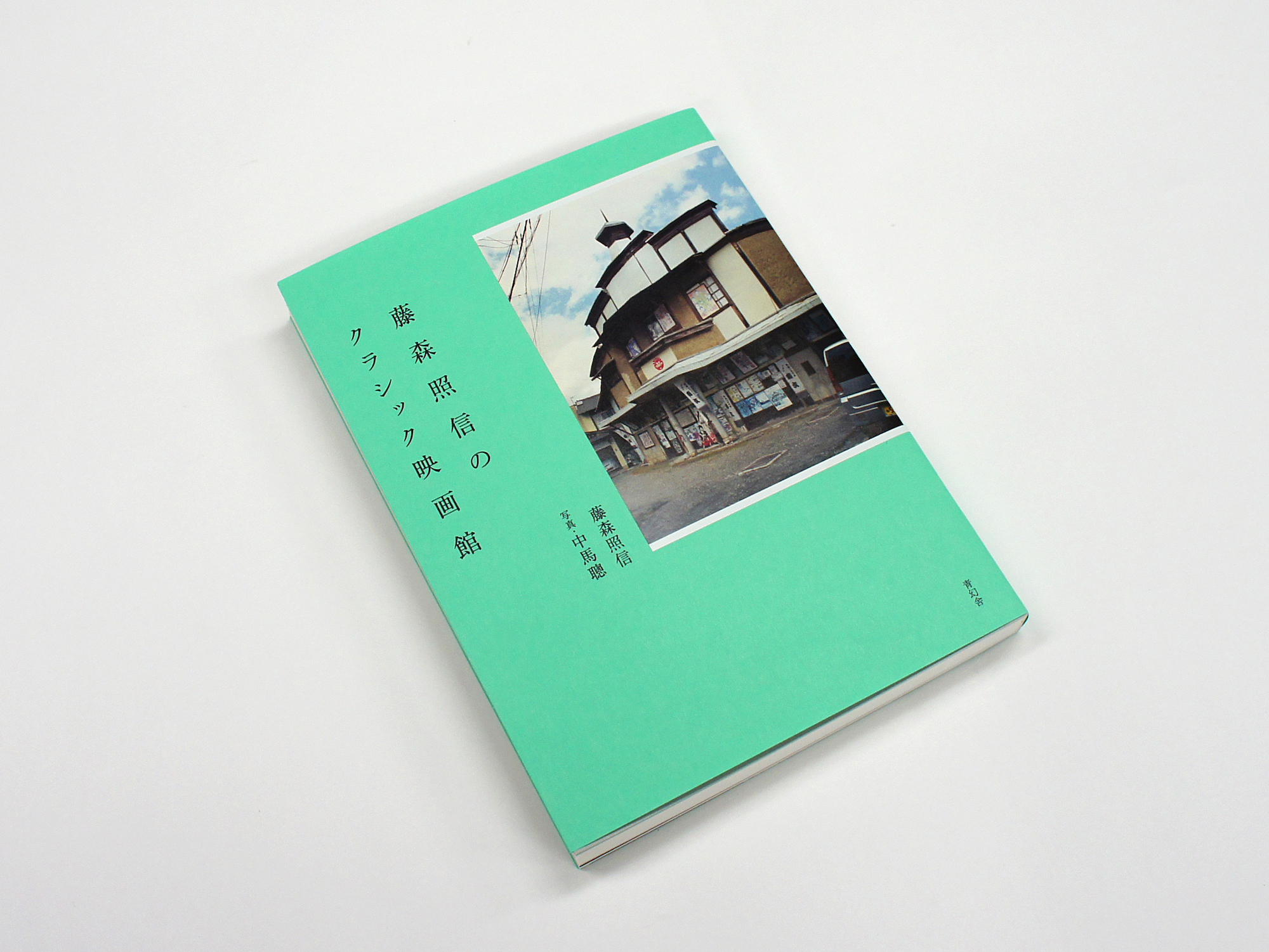

藤森照信のクラシック映画館

- 定価:

- 2,750円(本体2,500円)

- 著者:

- 藤森照信

- デザイン:

- 櫻井久

- 判型:

- A5変型

- 総頁:

- 232頁

- 製本:

- 並製

- ISBN:

- 978-4-86152-595-7 C0052

はじめて解き明かされる日本の「映画館」の歴史!

[デザイン・工藝・建築] カテゴリの書籍

新刊

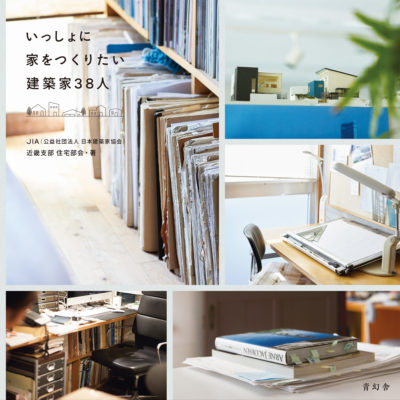

いっしょに家をつくりたい建築家38人

JIA(日本建築家協会)近畿支部 住宅部会

建築家カタログ委員会

新刊

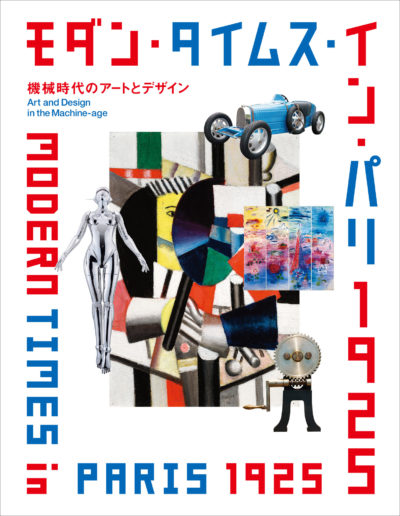

モダン・タイムス・イン・パリ 1925機械時代のアートとデザイン

重版

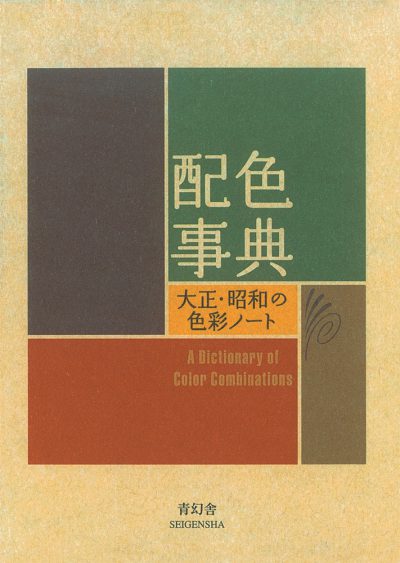

New配色事典―大正・昭和の色彩ノート

和田三造

重版

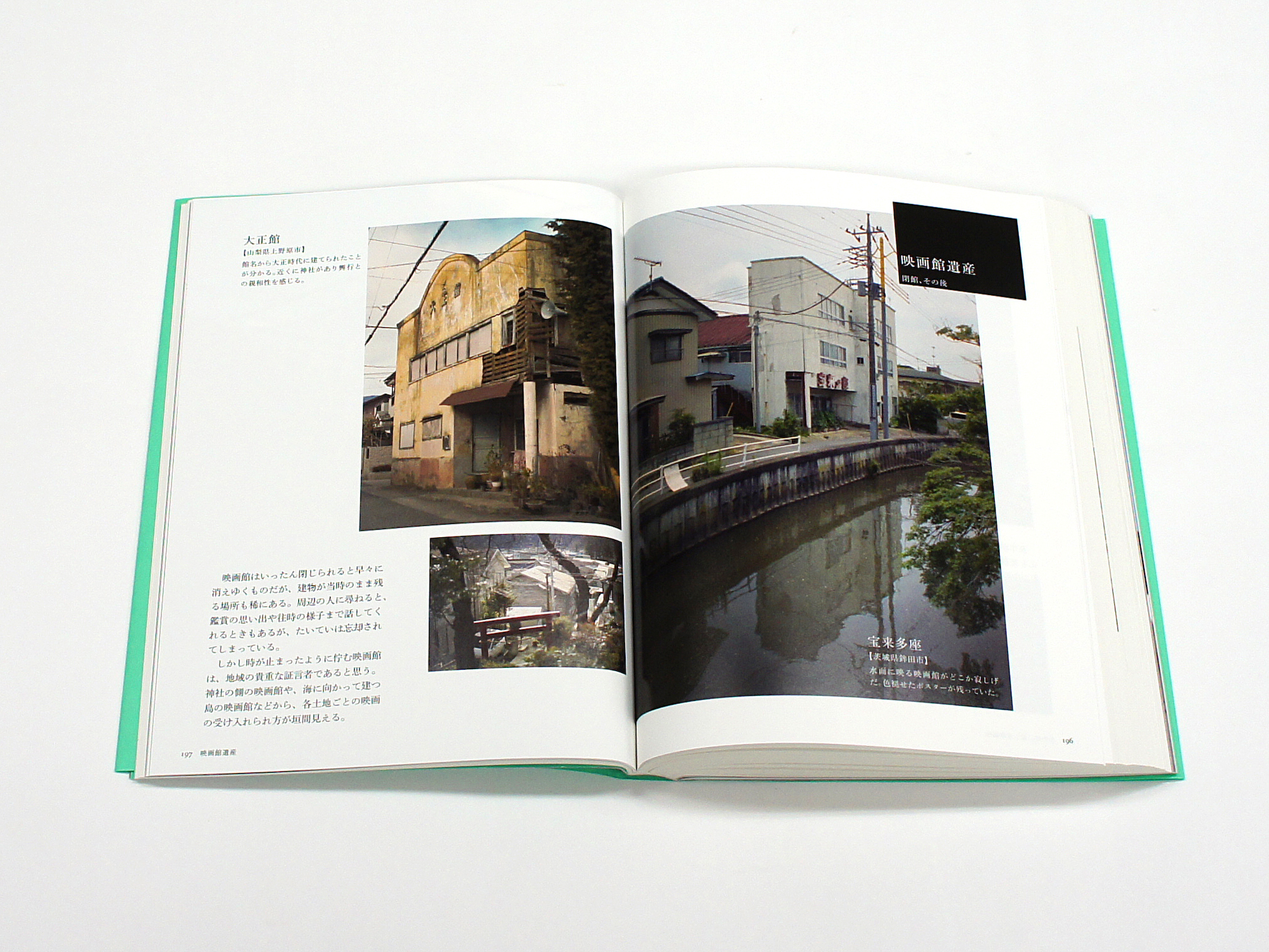

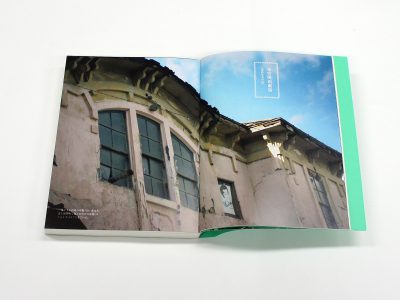

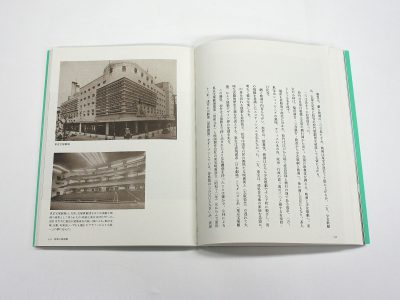

“映画黄金期"と呼ばれた昭和30年代には7,000軒以上が存在していた映画館も、今や多くが消え、昔ながらの姿を留める館は100軒に満たない。本書では、世を風靡しながらも見過ごされてきた「映画館」の歴史を、藤森氏が丹念に掘り起こす。

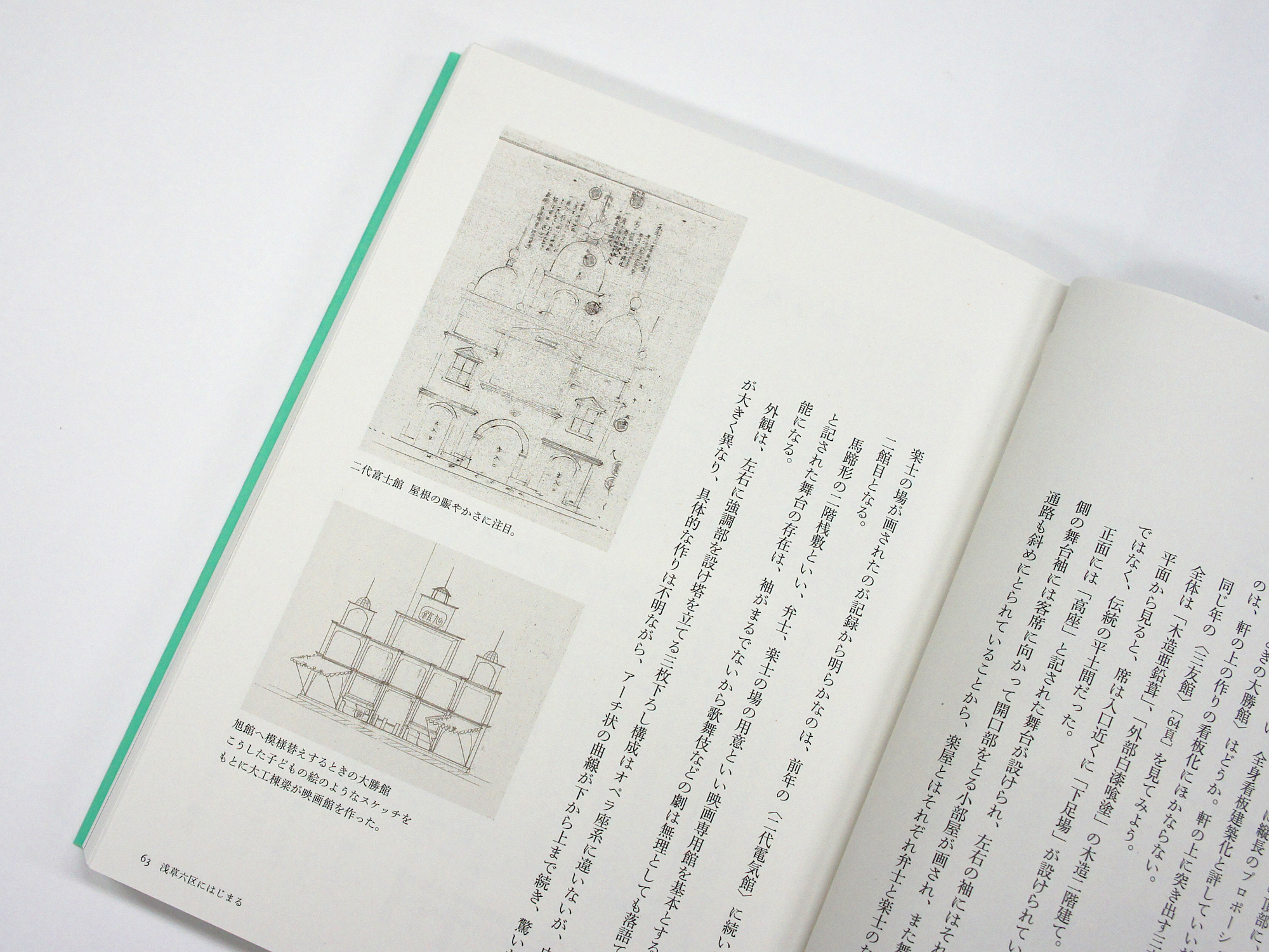

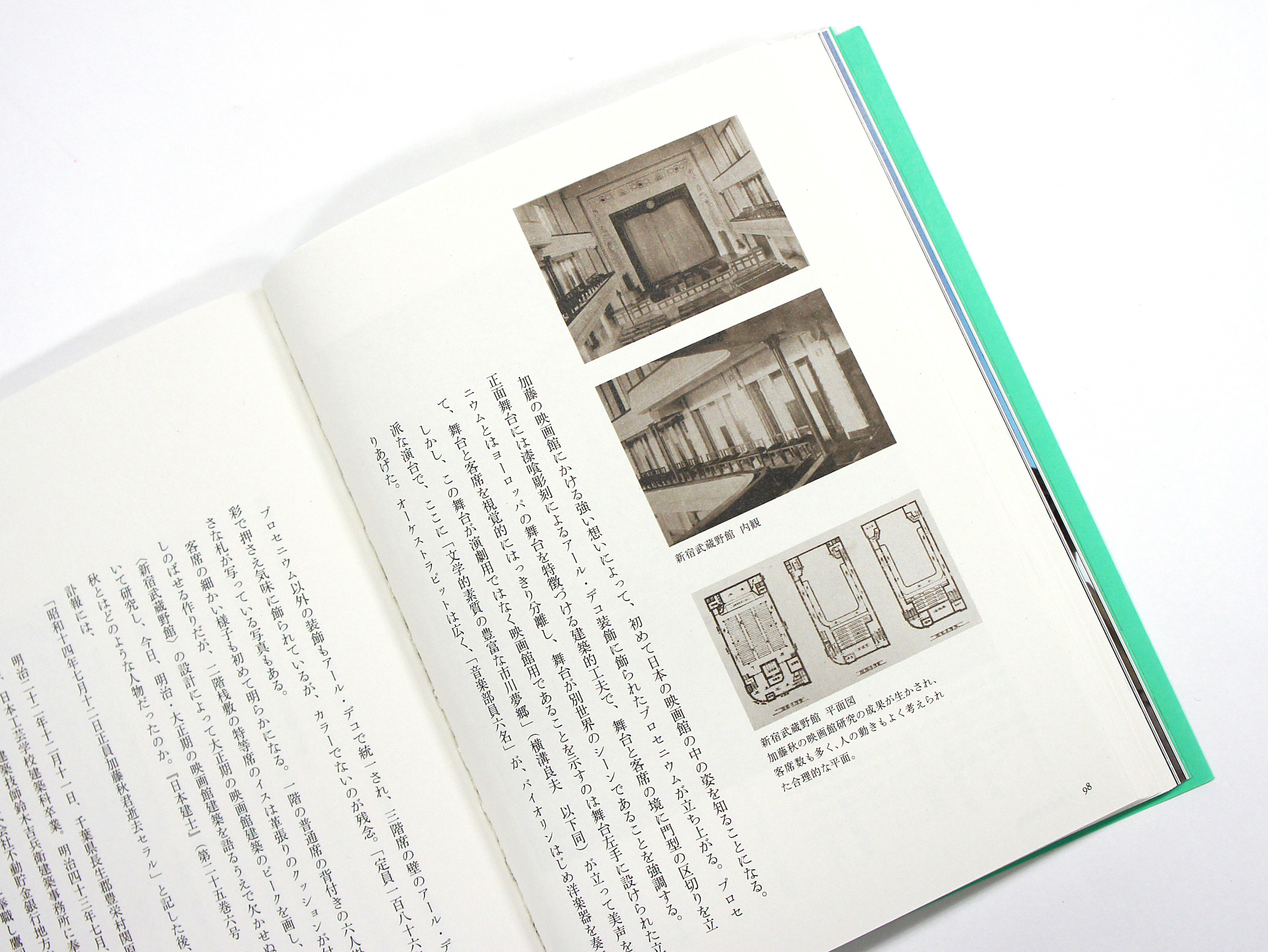

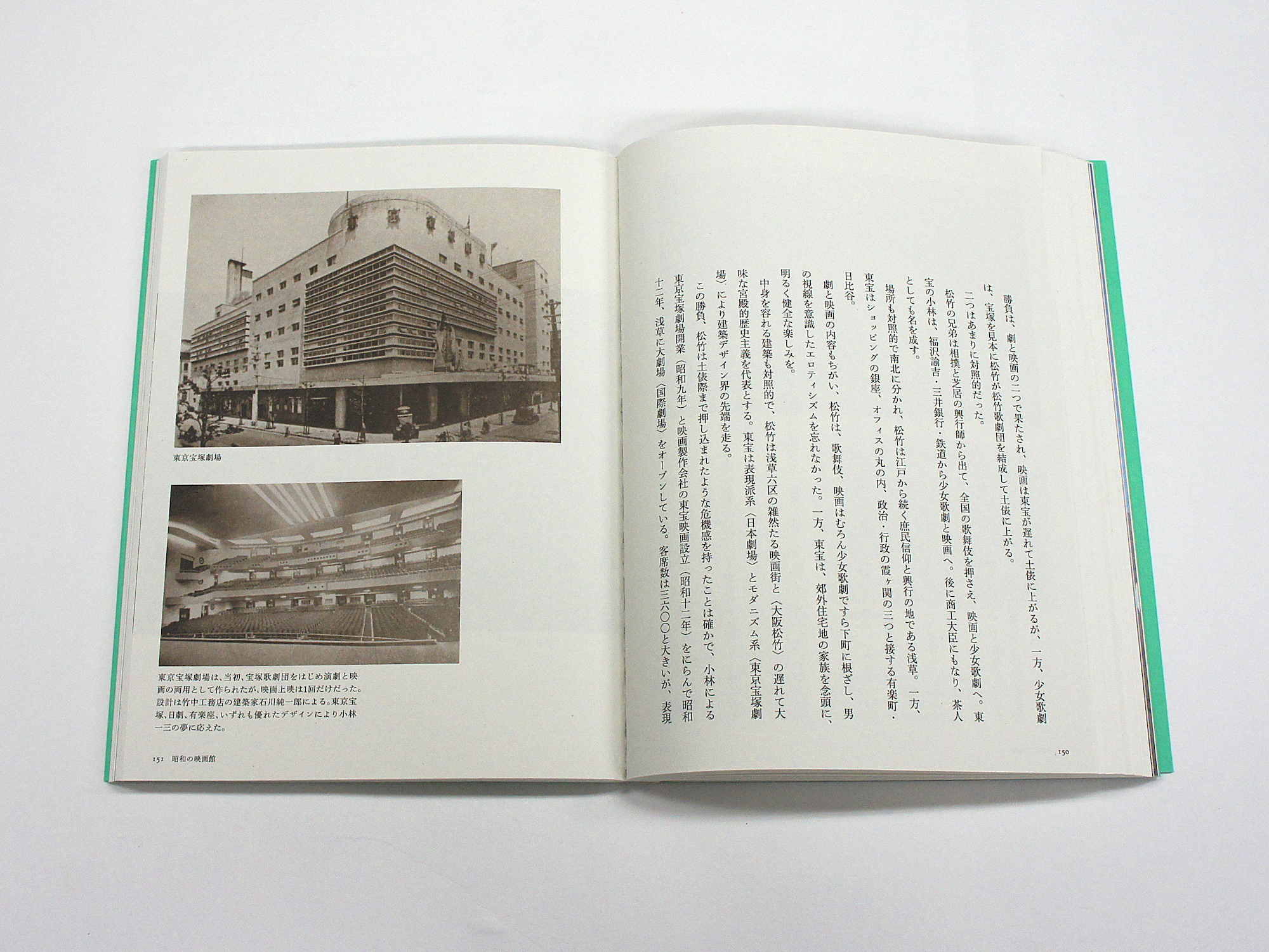

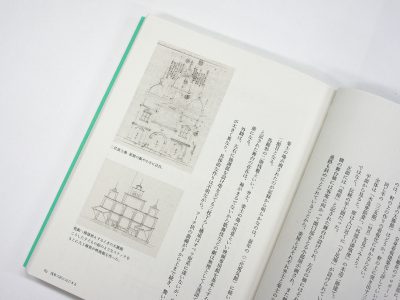

浅草にはじまり、関東大震災後のバラックを経て、新宿(武蔵野館)、有楽町(日劇)へと爆発的拡大をとげ、大正期に全国へ広がった映画館はどのようにして作られたのか? 地方にわずかに残る映画館の探訪記も含む、「娯楽の殿堂」の特異な軌跡!!

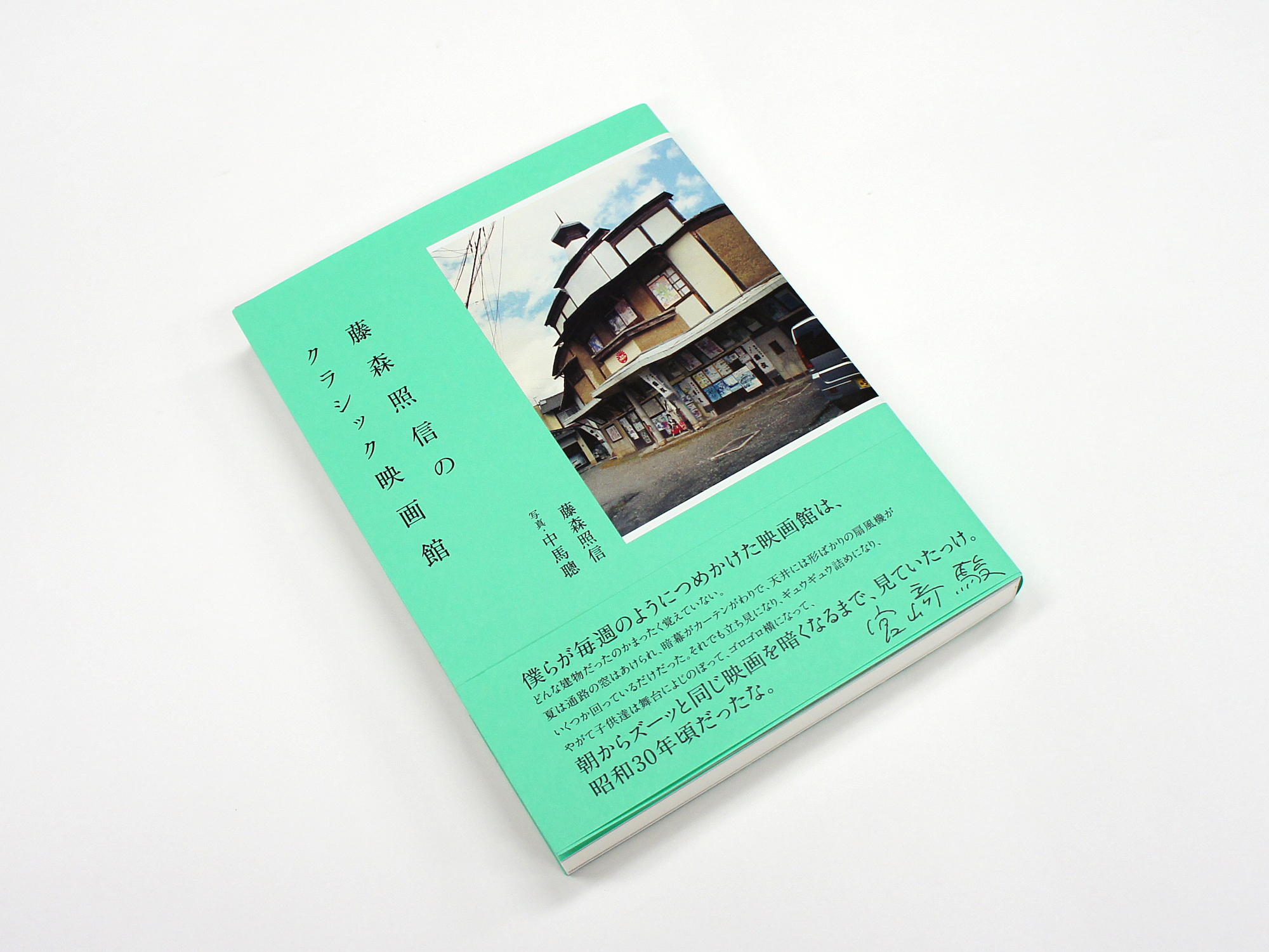

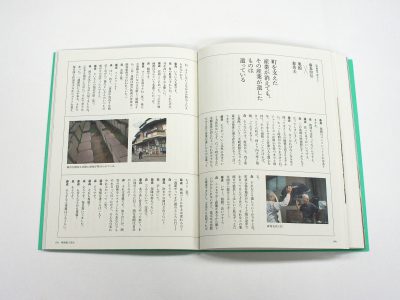

僕らが毎週のようにつめかけた映画館は、どんな建物だったのかまったく覚えていない。

夏は通路の窓はあけられ、暗幕がカーテンがわりで、天井には形ばかりの扇風機がいくつか回っているだけだった。

それでも立ち見になり、ギュウギュウ詰めになり、やがて子供達は舞台によじのぼって、ゴロゴロ横になって、朝からズーッと同じ映画を暗くなるまで、見ていたっけ。昭和30年頃だったな。

―宮崎駿(帯寄稿文より)

目次:

○まえがき: 藤森照信

○クラシック映画館への招待

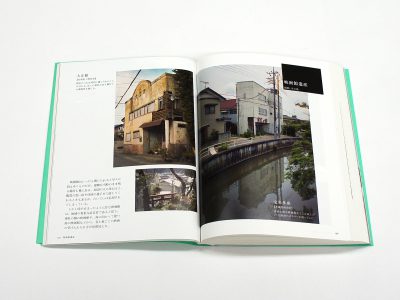

高田世界館(新潟県上越市)

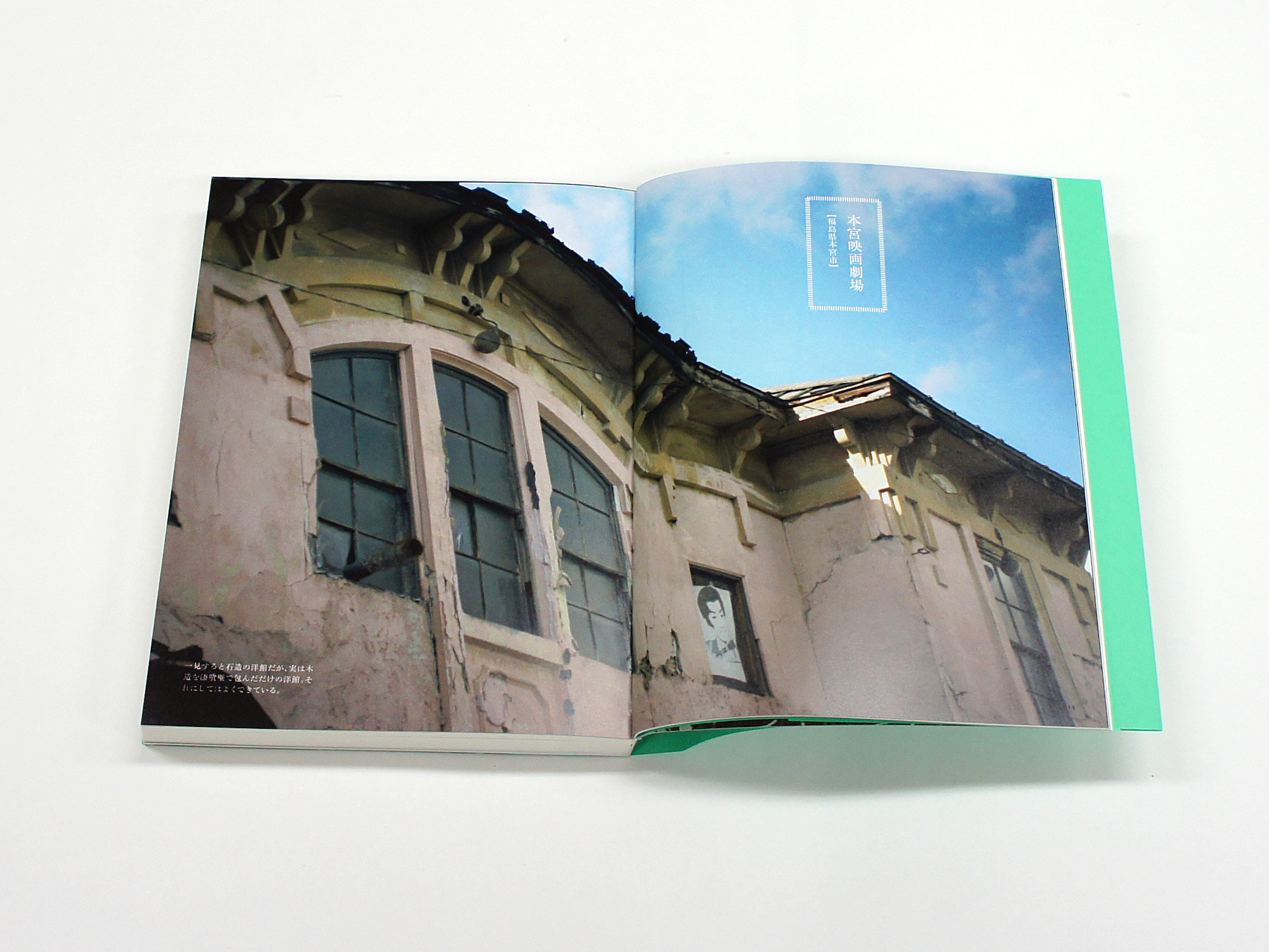

本宮映画劇場(福島県本宮市)

旧八千代館(京都市)

旭館・内子座(愛媛県内子町)

○映画館建築の歴史(文・藤森照信)

1. 浅草六区にはじまる

2. 大正期の映画館

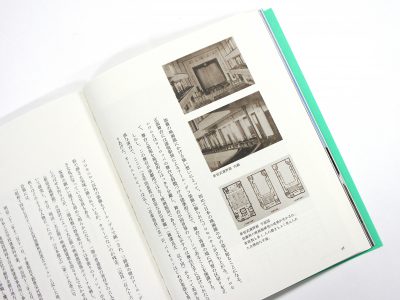

3. 昭和の映画館

○映画館で語る

藤森照信×本宮映画劇場・田村修司

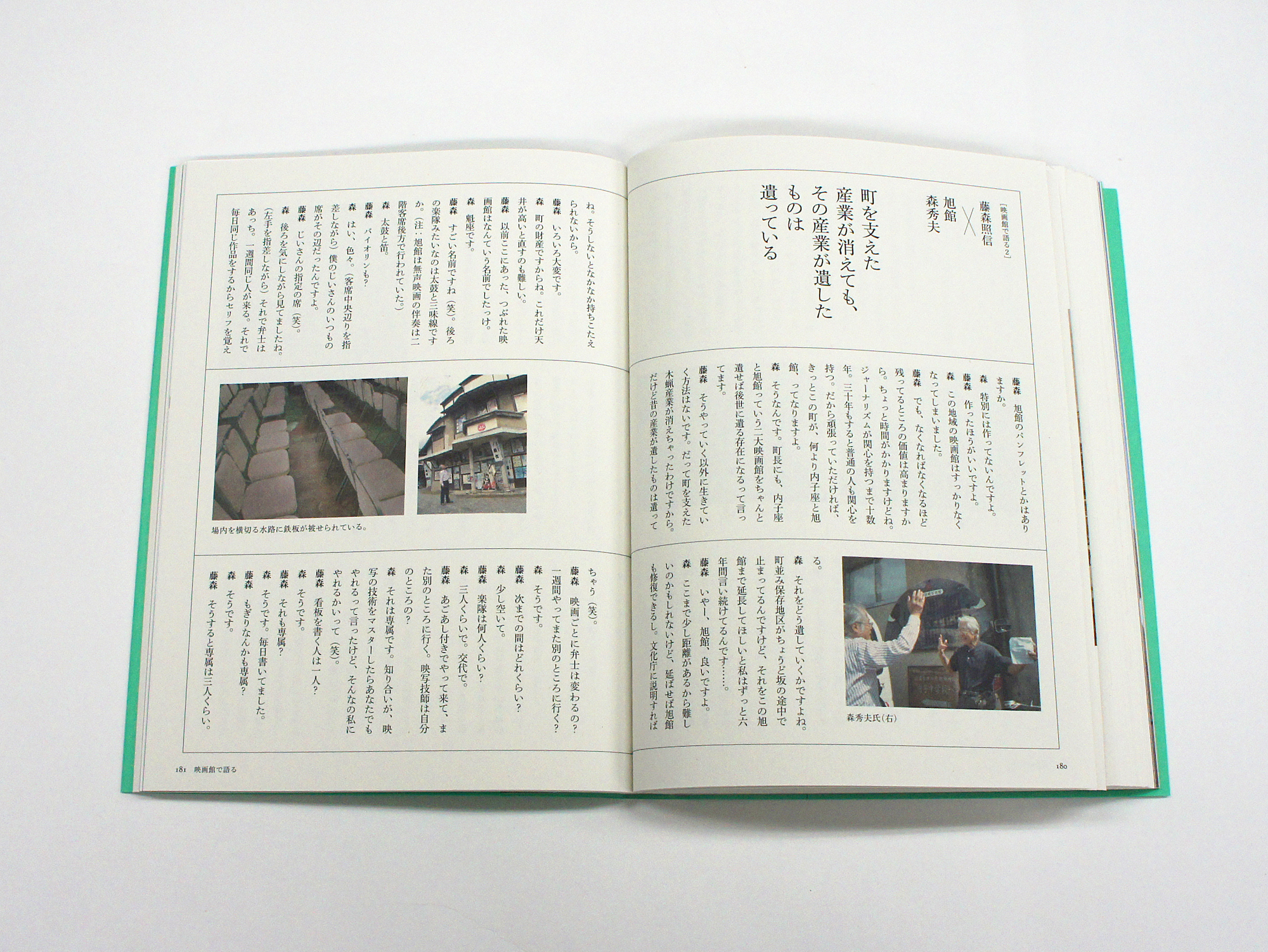

藤森照信×旭館・森秀夫

○映写技師が歩いた"映画館東西" 2007〜2019(写真・文 中馬聰)

藤森照信(ふじもり・てるのぶ)

1946年長野県生まれ。建築史家、建築家。東京大学名誉教授。著書に『日本の近代建築』『タンポポの綿毛』など多数。45歳で建築家としてデビュー以後、〈タンポポハウス〉、「ラ コリーナ近江八幡」の〈草屋根〉〈銅屋根〉など、自然と人工物が一体となった建物を多く手掛けている。

中馬聰(ちゅうま・さとし)

大阪府出身。映写技師として働くかたわら、2007年から全国の映画館を撮り続ける。著書に『中馬聰写真集 映画館』など。